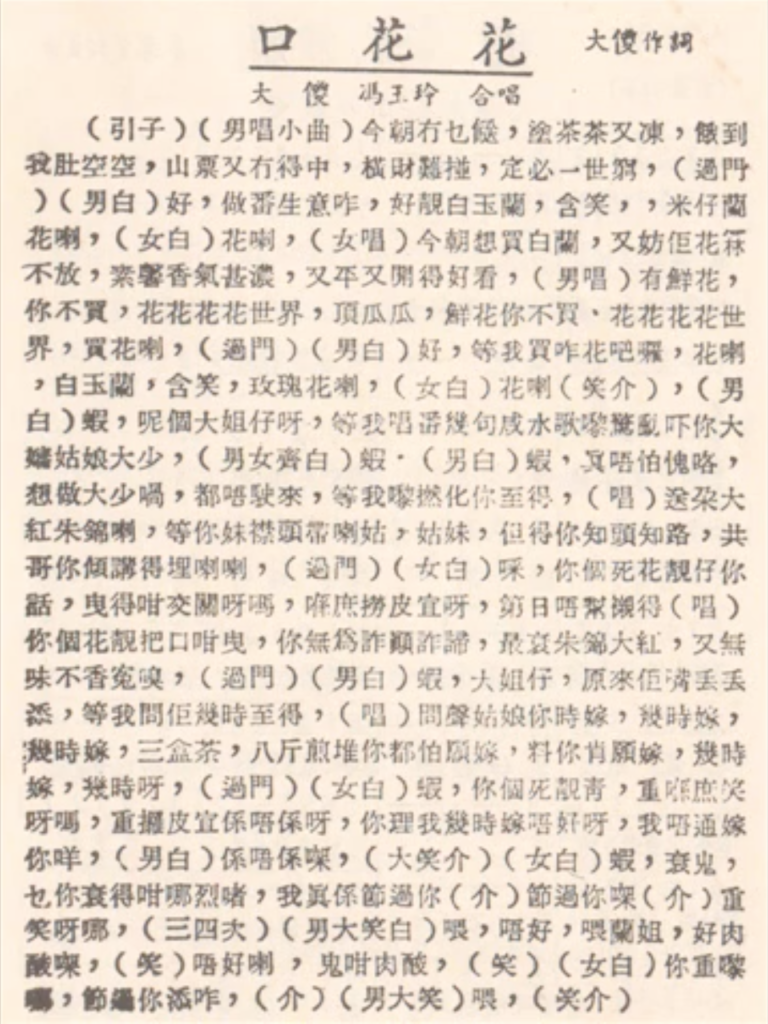

惹起我寫這篇漢字偏旁考的癮子,是一次跟友人到某茶樓吃早餐時,瞄到餐牌上一幅引人入勝的廣告,奧妙之處是『番薯』的『番』字竟然在同一頁上寫了兩款不同的字,其一是沒有艸字頭的『番』,其二是帶偏旁的『蕃』。一如前述,香港人有一種偏旁迷思,但同一個字中帶偏旁跟沒偏旁的走在一起,看來只有『蕃薯』一詞。

假如根據上篇《漢字的偏旁迷思(上)》所說,凡加上偏旁的大多為別字,這裡也不例外。番薯的『番』字本身跟植物無關,意解外來的東西,例如番茄、番瓜及番石榴,非食物類的詞語如番邦、老番、紅番、生番等等,所以直覺上『番』字加上艸字頭確實有點不倫不類。然而,有網文1指出《最緊要正字》曾經提出『蕃薯糖水』應作『番薯糖水』,即正字屬『番』,但亦引出《現代漢語辭典》指『番』及『蕃』均通用。

首先,在《漢語大詞典》中帶 faan1 字的食物詞匯中,全部收錄在『番』字底下,而『蕃』字只收錄『【蕃薯】即甘薯 』一項,但指明『蕃,通「番」 』。所以兩方面說法均有其道理,即外來食物名稱確實慣用『番』字,但自古以來『番薯』及『蕃薯』皆通。

不過翻查典故,其實以『番』或『蕃』來解釋外來東西都不是正字,要追索起源頭,正字應該是『藩』字。『番』在《說文解字》中意謂:『獸足』,篆文![]() 正正是腳掌及腳趾的形狀;『蕃』在《說文解字》中解釋為:『茂也』,即茂盛,二字均沒有『外邦』的意思。而『藩』在《說文解字》中解作:『屏也』,即屏障、籬笆、邊疆等意思。早在商、周時期的《易經.大壯卦.九三》已有云:『羝羊觸藩,羸其角,不能退,不能遂』,即羊角卡在籬笆上進退兩難的意思。及後引申至邊疆塞外之地為『藩』,因為國之邊界就是藩夷地區。從這個觀點去看,要解作從外地引入的馬鈴薯,『藩薯』才屬正字。只是早於先秦時期『番』、『蕃』及『藩』解作邊疆塞外的意思上早已互通2,現在去爭拗二千年前的『正字』已經沒有意思了。

正正是腳掌及腳趾的形狀;『蕃』在《說文解字》中解釋為:『茂也』,即茂盛,二字均沒有『外邦』的意思。而『藩』在《說文解字》中解作:『屏也』,即屏障、籬笆、邊疆等意思。早在商、周時期的《易經.大壯卦.九三》已有云:『羝羊觸藩,羸其角,不能退,不能遂』,即羊角卡在籬笆上進退兩難的意思。及後引申至邊疆塞外之地為『藩』,因為國之邊界就是藩夷地區。從這個觀點去看,要解作從外地引入的馬鈴薯,『藩薯』才屬正字。只是早於先秦時期『番』、『蕃』及『藩』解作邊疆塞外的意思上早已互通2,現在去爭拗二千年前的『正字』已經沒有意思了。

- 《最緊要正字》指瑕之四:「蕃薯」也是正寫

- 《周禮・秋官・大行人》:『九州之外,謂之蕃國。』

501

,乃巫師戴上鬼面具並手持神杖的模樣,可以想像極具威嚴,望之令人生『畏』。

,乃巫師戴上鬼面具並手持神杖的模樣,可以想像極具威嚴,望之令人生『畏』。